教学体系

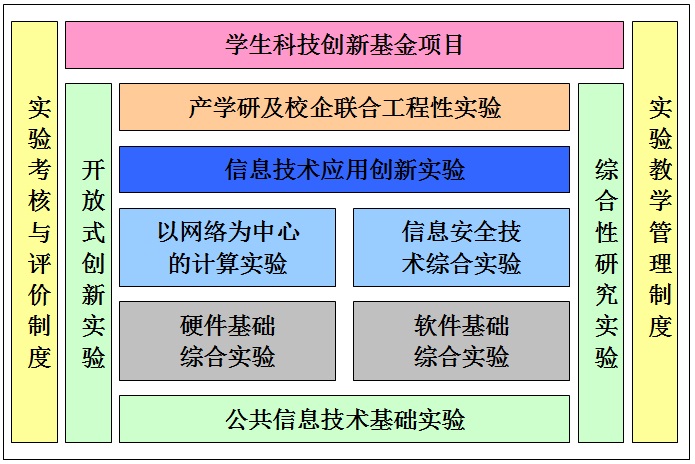

中心提出以落实科学发展观的教育思想和教育观念革新为先导,以实验教学体系和实验课程体系创新为核心,以管理体制和运行机制改革为基础,以提高学生实践能力和培养学生创新精神为目标,构建出一套“一体化、多层次、开放式”的创新信息技术实验教学体系,全面推动信息技术类专业实验教学的创新。这些改革措施有利于培养学生从知识型向能力型和素质型转变,从模仿型向创新型转变,从单一型向复合型转变,增强学生的综合能力,培养具有较强创新精神和实践能力的高素质人才。

这里的“一体化”是指由实验教学中心对所有实验课程统一规划、统一管理、统筹安排,实验内容体现重视基础理论和基本技能、淡化学科专业、强调课程综合和因材施教的原则。所谓“多层次”有两层含义:一是指每一门实验课程和整个一体化的实验教学安排中都要体现出基本训练型实验、综合设计型实验和研究探索型实验3个层次;二是针对不同专业可选择不同的实验项目与实验案例。所谓“开放式”是指实验教学中心全面实施开放式实验教学,每一门实验课程都提供一定数量的指定实验项目和任选实验项目,并结合教师科研课题、学科发展前沿、以及学生学习兴趣,指导学生完成开放式、研究型的自选实验课题。

“开放式”实验教学这一教学模式重在吸引学生主动参与实践活动,培养学生对“提出问题、研究问题、解决问题”的兴趣,培养学生的思索能力、辨析能力和探索求知精神,发展学生的个性和潜质,激发学生的创造力,达到提高学生实践能力和综合素质的目的。得益于实验平台共享资源的建设策略,实验教学中心对信息科学与技术学院、软件学院、传播与设计学院、数学与计算科学学院等单位的各专业学生进行了大面积的开放式实验教学,在每一门实验课程中均包含“开放式、研究性”实验内容。目前,各实验室均已做到实验时间和空间的开放、实验内容的开放、实验人员的开放和实验教学管理的开放。

这种实验课程体系改革大大减少了验证型实验的比例,增加了许多设计型、综合型、研究型和创新型实验。同时,充分利用中山大学现有的雄厚师资力量在科学研究与应用开发方面的优势,将教师在信息技术领域的研发成果经过提炼与简化后,转变为实验项目中的实验案例,既保持了实验内容的应用性与先进性,又让学生在完成实验后有很大的成就感。其中,信息技术应用创新实验课程的内容更渗透到通信技术、消费电子、数字媒体、管理工程、生命科学等领域,体现了学科渗透交叉并拓宽了学生的视野。

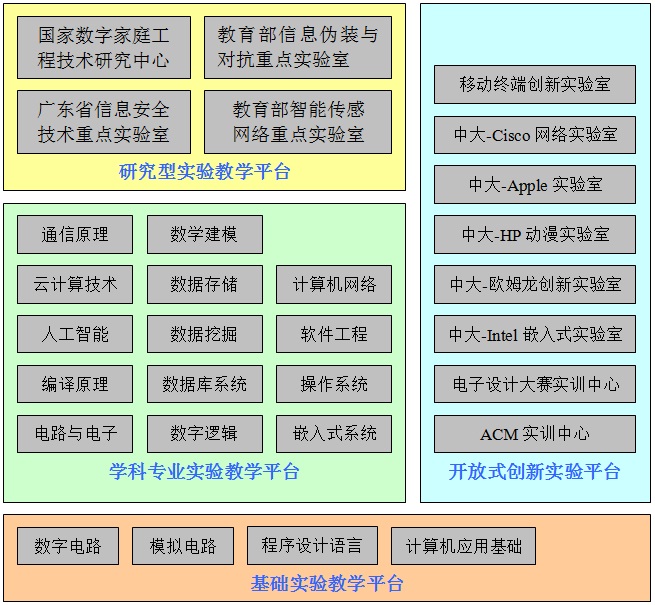

在教学管理体系的基础上,通过对国内外著名大学信息学科的课程体系和实验体系的认真研究,将实验教学内容合理分布在基础实验教学平台、学科专业实验教学平台、研究型实验平台和开放式创新实验平台四个层次上:

而利用上述4大实验教学平台,中心开设了一系列的综合与创新实验课程,主要包括:

(1)计算机硬件基础综合实验。整合与优化数字电路与逻辑设计、计算机组成原理、计算机接口技术、汇编语言程序设计、嵌入式系统及其应用等课程的实验内容,开发新的综合型、设计型与创新型实验项目与实验案例。

(2)计算机软件设计综合实验。整合并优化程序设计、数据结构与算法、操作系统、编译原理、软件工程导论、数据库系统原理、人工智能等课程的实验内容。该课程突出计算机软件的工程化特性,每一个实验项目中都蕴含了工程化的需求(例如:建模与分析、设计与实现、软件测试、软件过程、项目管理、工具运用、文档规范化等),因而均覆盖了软件工程导论课程的知识点。

(3)以网络为中心的计算实验。整合与优化计算机网络、并行与分布式计算、数据存储技术基础、无线通信与网络、通信原理、服务计算(SOA)等课程的实验内容,为学生掌握当今IT产业的热点应用技术基础提供实践机会。

(4)信息安全技术综合实验。该综合实验课程将密码学、应用编码学、网络基础设施安全、系统安全与应用安全、电子商务、信息对抗等课程的实验内容整合与优化为若干综合型、设计型和创新型实验项目,是信息安全专业和网络工程专业的必修课程。

(5)信息技术应用创新实验。针对计算机图形学、图像处理、多媒体技术、计算机游戏、虚拟现实、模式识别、计算机辅助设计、ERP与企业管理等领域开发新的综合型、设计型与创新型实验项目,其中一部分实验项目来源于科学研究与应用开发背景。该综合实验课程还与创新学分制度结合在一起,落实“优生优培”政策。

(6)产学研及校企联合工程性实验。以产学研项目和校企联合项目为引导,研究开发具有产业应用背景的工程原型系统,形成“教学-研究-创新-应用”的良性循环,实现培养“综合型,创新型,工程型”人才的目标。